Gratteri: "Confino dei mafiosi al nord, il più grosso errore"

Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria sulla 'ndrangheta a Reggio e in Emilia: per anni, gli investigatori non hanno saputo vedere

Editoriale: cosche e coop, il teorema dell'abbraccio mafioso - L'intercettazione choc: "Pilotavamo tutte le gare" Operazione Aemilia: tutti gli articoli - I tentacoli del clan - Tattini: "Ho visto il capo sanguinario"

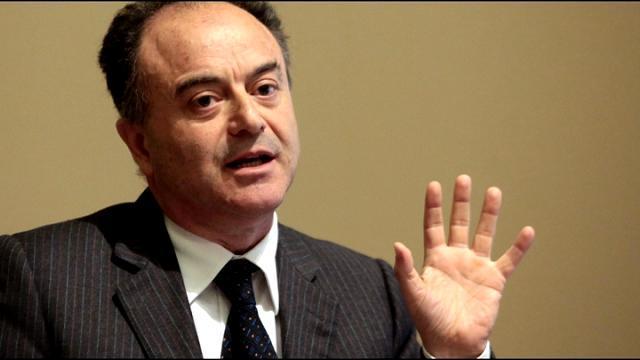

REGGIO EMILIA. “Il confino dei mafiosi al Nord? E’ stato il più grosso errore del Legislatore italiano nella sua storia”: Nicola Gratteri, procuratore aggiunto alla procura della Repubblica di Reggio Calabria, sotto scorta dal 1989, conosce bene le ‘ndrine perché le combatte da sempre. E ne conosce bene anche la genesi e l’evoluzione in Emilia, dove è ormai quasi di casa, impegnato nella battaglia per la legalità.

Procuratore, come sono andate le cose, qui? Perché siamo arrivati a questo punto?

Le mafie sono presenti dove c’è denaro e potere. L’Emilia è una regione ricca e le mafie, specialmente la ‘ndrangheta e la camorra, si sono adoperate per cercare di entrare nel mondo degli appalti. Soprattutto nell’edilizia, il movimento terra, il trasporto di inerti; settori dove da sempre, in Calabria, hanno quasi il monopolio sia nel pubblico, sia nel privato.

Perché ce l’hanno fatta?

Perché offrivano manodopera e noleggi a basso costo. Se non rispetti le prescrizioni, puoi offrire prezzi più vantaggiosi, come per lo smaltimento dei rifiuti. Nel corso degli anni, c’è stato un crescendo nella presenza di queste famiglie mafiose, specie a Reggio Emilia e Modena. Ricordo che le mie prime indagini di droga lì risalgono al 1993. Bologna era la piazza della cocaina all’ingrosso.

Ma la cultura della legalità, qui, è diventata merce rara?

Non direi. Io vado spesso in quei luoghi, soprattutto per iniziative a favore della legalità assieme al professor Nicaso con cui ho scritto alcuni libri. Siamo stati invitati dal Consorzio Romero. Dal 2009 ad oggi credo di essere stato in tutti i comuni del Reggiano. Ricordo bene anche un convegno sulle mafie tenutosi a Reggio, molto partecipato. Ero stato invitato dall’allora sindaco Delrio. Allora, denunciammo i primi vagiti, segnali inequivocabili della presenza delle mafie in provincia. Alla fine, Delrio ci regalò la bandiera d’Italia: lo ricordo come un episodio emozionante.

A proposito: Delrio è sotto attacco politico per la sua partecipazione alla processione di Cutro nel 2009 in piena campagna elettorale per le comunali.

Le mafie in Calabria sono molto forti e presenti e, in alcuni paesi ci tengono a poter gestire le processioni come è avvenuto a Sant’Onofrio, ma non si può dire che tutte le processioni religiose siano gestite dalle mafie. Ho sentito dire che a Cutro c’è la processione in onore del SS.mo Crocifisso, ma che ogni sette anni c’è una festa straordinaria che coinvolge non solo Cutro ma anche i paesi dei dintorni vicini. Reggio Emilia ha un’altissima densità d’immigrati e molti di questi provengono dalla comunità di Cutro. Per la ricorrenza di questa festa settennale la Commissione Festa invita molte persone importanti. Che il Sindaco di Reggio Emilia, altri Sindaci di paesi gemellati o altre personalità abbiano risposto all’invito partecipando alla processione non significa che lo abbiano fatto con l’intento di favore la ‘ndrangheta.

Questo è un punto oggetto di molti commenti.

Anche in paesi calabresi ad alta densità mafiosa, da San Luca a Platì, i mafiosi sono comunque una minoranza. E quindi attenti a dire che tutti i cutresi di Reggio Emilia lo sono. Le generalizzazioni sono un favore alle mafie. Con queste dobbiamo essere attenti e severi. Ma fare di tutta l’erba un fascio impedisce di trovare il bandolo della matassa per arginare il fenomeno.

I sindaci reggiani hanno deciso all’unanimità che si costituiranno parte civile nel maxiprocesso che, verosimilmente, scaturirà dall’Operazione Aemilia.

E’ un segnale importante, segno di una sensibilità politica e della voglia di arginare il fenomeno.

In passato c’è stata la sottovalutazione del fenomeno.

Sì, ma non solo sul fronte politico. Dobbiamo parlare di quello investigativo, perché le mafie vanno contrastate anche dalle forze dell’ordine. C’è stata la disattenzione anche e soprattutto di investigatori che non sono riusciti a vedere.

Lei ne dà una lettura maliziosa, o semplicemente non eravamo all’altezza?

Io dico ciò che vedo e che si può dimostrare. L’ho sempre detto, in questi anni: attenzione, se costruisci cinquanta appartamenti che poi restano vuoti, quello potrebbe essere riciclaggio. Perché un imprenditore, normalmente, ne vende metà sulla carta e poi costruisce il resto a mano a mano che incassa. E se arriva qualcuno che offre subappalti con il 30 0 40 % per cento in meno, alle sue spalle c’è, verosimilmente, un’impresa mafiosa, così come se arriva qualcuno con un mucchio di contanti, probabilmente è un trafficante di cocaina. Sto semplificando, ma le dinamiche sono queste.

Nessun sequestro né confisca, per moltissimi anni..

Se non indaghi e dimostri che uno è mafioso o colluso, a che titolo poi gli sequestri i beni? Le indagini come le ciliegie, una tira l’altra. Se non fai un lavoro sistematico, continuo e costante non vai da nessuna parte. L’investigazione non s’ improvvisa, serve quasi una scuola. Non ti alzi la mattina e ti metti a fare un’indagine di mafia.

Roghi, pizzo, usura: è il controllo del territorio, che conosciamo bene ormai ma che una fetta di popolazione non considera, “perché se le fanno tra di loro”.

Questo è un grosso deficit. E’ l’ignoranza di pensare che queste forme arcaiche di mafia non siano un problema per la collettività . Una sottovalutazione. Guardi, non esiste una mafia buona e una cattiva. Le mafie usano gli strumenti e i mezzi del momento storico in cui vivono. E ogni volta che entrano nel mercato lo drogano, fanno saltare le regole della libera concorrenza creando un monopolio.

La celebre cena del marzo 2012, un politico che si fa “garante”, e l’obiettivo di bloccare il prefetto che firma troppe interdittive…

Ho conosciuto Antonella De Miro, persona molto capace e attenta. E’ ovvio che qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo appesantisce una burocrazia già pesante, ma è un male necessario. Qualsiasi prefetto non firma un’interdittiva sfavorevole per “antipatia”, ma perché ha alle spalle un grande lavoro di studio, ricerca, analisi.

Molti reggiani se la prendono con i cutresi guardando il dito anziché la luna.

Certo, anche qui non bisogna generalizzare. La mafia non è arrivata, si è insediata e ha abbracciato tutti i reggiani. Ma ci sono stati imprenditori che si sono sentiti furbi. Volevano fare affari, hanno abbracciato i mafiosi e sono diventati mafiosi a loro volta, perché hanno scelto di fare insieme un percorso d’illegalità per trarne profitto.

Sono stati ingenui, nel credere che non avrebbero pagato un fio?

Puoi essere ingenuo la prima volta ma poi, quando reiteri quel comportamento, significa che il giocattolo ti piace e che hai sposato quella logica.

L’aggressione al patrimonio delle cosche attraverso sequestri e confische è una delle chiavi di volta nella lotta alle mafie?

Sì, anche se purtroppo l’Agenzia per i beni confiscati così com’è strutturata e con la dotazione organica e finanziaria che ha, non va bene, non ce la può fare. Il sistema, inoltre, è ancora troppo farraginoso bisogna semplificare e fare in modo che effettivamente , e sempre, i bene sequestrati diventino opportunità di “ristoro” per i cittadini.

Ancora mele marce, tra le forze dell’ordine. Una ferita sanguinante

Purtroppo, non è la prima volta. Avviene in Calabria, in Lombardia, in Sicilia e in Piemonte. Ci sono, sì, le mele marce: nella magistratura e nelle forze dell’ordine. Questo è molto grave, perché un solo corrotto può vanificare il lavoro di tanti altri uomini dello Stato onesti e perbene. Ma soprattutto fa male all’ immagine e compromette la credibilità nelle istituzioni. La gente perde la fiducia.

La geografia del potere ‘ndranghetista nel Reggiano segue gli insediamenti: la mala pianta cresce nel perimetro delle case dei boss.

Sì, è un fatto ormai storicizzato. Accade da Buccinasco alla periferia di Milano a Pioltello, e nella cintura torinese. Le famiglie si insediano, poi pian piano arrivano gli altri e iniziano a controllare il territorio.

Le mafie preferiscono i piccoli comuni: meno occhi indiscreti, più possibilità di controllo sociale.

Sì, ma dall’hinterland poi arrivano nelle grandi città. Guardi a Milano, all’Expo. I piccoli comuni sono in realtà la testa di ponte.

Il sistema degli appalti è un nodo cruciale, per anni sottovalutato. Per anni, complici le ristrettezze finanziarie, i Comuni hanno assegnato al massimo ribasso.

E’ un sistema che noi critichiamo aspramente da sempre, e in ogni sede. Solo un’impresa mafiosa può costruire con ribassi del 30-40 %. E quella sarà opera non conforme al progetto: acqua e terra, cemento depotenziato, tondini di ferro con diametro inferiore. Con operai in nero o sottopagati. No, il massimo ribasso è una procedura di gara che va abolita.

La media ponderata può funzionare?

Sì, ma il problema vero è a monte onde evitare gli accordi tra le imprese. Quelli avvengono sempre prima. Le amministrazioni pubbliche devono osservare la procedura in modo ortodosso. Tendiamo a considerare l’abuso d’ufficio come un reato minore, a volte dovuto solo a disattenzione, ma questo, in realtà, nasconde la possibilità di favori alle imprese mafiose.

Una novità: la ‘ndrangheta vuole penetrare anche nel mondo dell’informazione. Due scopi, dicono gli investigatori di Bologna. Da un lato, lanciare messaggi intimidatori. Dall’altro, orientare l’opinione pubblica: ad esempio, contro le interdittive che nuociono all’economia.

Non accade solo in Emilia, questo tipo di comportamento esiste da anni in Calabria. Concordo su questa doppia chiave di lettura, ma purtroppo è fenomeno ormai diffuso in Italia. Ci sono giornalisti collusi, ma ci sono anche famiglie mafiose che si comprano direttamente un pezzo di giornale o una televisione.

E i giornalisti come dovrebbero regolarsi, secondo lei?

Devono essere attenti e asettici, e cercare di non farsi strumentalizzare. Le notizie vanno date, lo sappiamo. Ma se capisci che stai diventando un amplificatore del potere mafioso, vai oltre il compito d’informare e dovresti fermarti.

Le mafie sono holding criminali. Dove investono i loro profitti?

Soprattutto nel mondo agroalimentare, nell’alberghiero, nella ristorazione e nell’edilizia: queste sono le forme più diffuse. Poi ce ne sono di più sofisticate nel sistema finanziario.

Agroalimentare, quindi?

L’acquisto di capannoni e di terreni agricoli, vigneti, frutteti. Ma anche bar e ristoranti.

Ancora risate sulle macerie del terremoto…

E’ il segno della spregiudicatezza e del cinismo di questa gente, per la quale la vita di un uomo e di una gallina valgono la stessa cosa. Per loro esistono solo il denaro e il potere. Noi, per loro, siamo solo bestie, e strumento d’arricchimento.

Possiamo chiudere con un messaggio di speranza? Il coraggio dei ragazzi di Cortocircuito, che lei conosce bene…

Sono meravigliosi. Conosco Elia Minari da quando era un bambino, è un ragazzo di grande intelligenza e coraggio: mi piace sapere che esistono, stare con loro. E non vedo l’ora che crescano e incidano sul territorio.

Altri?

L’ex presidente della Provincia Sonia Masini era inizialmente scettica sulla presenza delle mafie. Poi invece è stata nostra grande sostenitrice; ha sposato completamente le nostre tesi e si è impegnata tanto contro le mafie.