Il Museo dell'Arma della Cavalleria, un tesoro dimenticato

A Reggio Emilia c'è un luogo dedicato alla storia, è aperto ogni domenica ma in pochi lo sanno

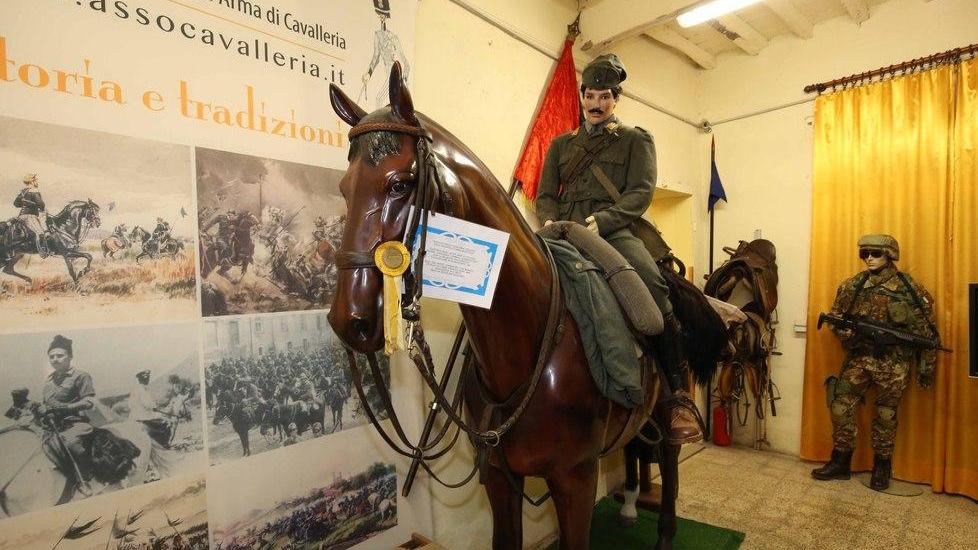

REGGIO EMILIA. Ci sono stendardi, divise, decorazioni, gagliardetti, lance, armi da taglio e da fuoco, cimeli, plastici e soldatini di epoche diverse, fotografie e documenti.

Il Museo sala storica dell’Arma di Cavalleria è una meraviglia seminascosta che non è conosciuta come meriterebbe e stupisce i visitatori che vi si imbattono negli orari festivi di apertura, attirati dalle marce militari diffuse da un altoparlante davanti all’ingresso sulla via Emilia. Si entra convinti di trovarvi soltanto la memoria di un passato guerrafondaio, estraneo allo spirito della nostra epoca amante della pace, e si scopre che la raccolta è dedicata a un reggiano, il generale Dardano Fenulli, che riscattò con il martirio nelle Fosse Ardeatine i trascorsi coloniali nella fascistissima impresa d'Etipia.

Lo splendido museo del Tricolore, allestito nel palazzo Casotti, evoca un’epoca lontana, giacobina e risorgimentale. Questo, invece, si collega direttamente alla memoria dei meno giovani, che lo identificano con luoghi a loro familiari. Infatti l’edificio in cui è ubicato a fianco dei Chiostri di San Pietro, dove si trovano anche le associazioni d’arma di Cavalleria, Carabinieri, Paracadutisti e Marina, era la caserma Rainero Taddei, eroe garibaldino, nella quale aveva sede fino agli anni Ottanta il distretto militare, tappa obbligata per i giovani di leva. Inoltre all’interno del museo hanno grande evidenza lo stemma araldico (un grifone con aquila su sfondo rosso), i gagliardetti, le immagini, le fotografie e vari cimeli dell’ultimo contingente dell’esercito stanziato nella nostra città, il sesto reggimento dei cavalleggeri Lancieri d’Aosta creato nel 1774 dal re di Sardegna Vittorio Amedeo terzo, trasformato nel secolo scorso in reparto di “cavalleria blindata” e alloggiato con i suoi carri armati nella caserma Zucchi dal 1951 al 1964.

Ora il vecchio fabbricato di via Emilia appartiene al Comune, che lo ha acquistato dal Demanio insieme ai Chiostri e ne ha avviato nel 2008 la ristrutturazione, ma il museo, che era stato fondato una quindicina d’anni fa dall’associazione nazionale Arma di Cavalleria, continua ad essere gestito dagli stessi volontari, ex-ufficiali e militari di complemento. Il crollo del tetto fatiscente aveva costretto a spostare le collezioni per un anno nei locali del Mercato Coperto, in piazza Scapinelli. Poi, terminate le riparazioni, il museo è stato ricollocato al piano terra della ex-caserma Taddei a fianco del Sacrario militare creato nel 1937, che custodisce le fotografie e i registri dei 9.300 reggiani caduti dalla prima guerra d’indipendenza alla seconda guerra mondiale. L’anno scorso è stato arricchito con la ricostruzione di una trincea della Grande Guerra dotata delle armi dell’epoca, tra cui due fucili modello 1891 e tre mitragliatrici, due inglesi e una austriaca.

Tutti i reperti sono il frutto di donazioni e acquisizioni. I più antichi, fra cui gli stemmi dei trenta reggimenti della cavalleria sabauda, testimoniano le nobili origini dell’Arma prediletta dai sovrani, in particolare da Carlo Alberto di Savoia, che nel 1831 ricostituì il reggimento Lancieri d’Aosta con il nome di Aosta Cavalleria. È ricca la dotazione di armi da fuoco disattivate, donate dai soci o acquisite dal Polo di mantenimento delle armi leggere dell’esercito. Ci sono molte pistole, anche a tamburo, fucili Thompson, Kalashnikov e Winchester e perfino un lanciagranate a molla. Una sala contiene i bei plastici realizzati con una cura minuziosa da Giuseppe Dallari Brusta. Rappresentano l’assedio di Alesia da parte dei legionari di Caio Giulio Cesare, l’assedio di Torino del 1706, le battaglie di Governolo del 1848 (prima guerra d’indipendenza) e di Asiago del giugno 1917, quando venne sterminata la brigata Sassari, e l’ingresso delle truppe americane nella nostra città il 24 aprile 1945. Il museo, di cui è presidente Gian Marco Manganelli, primo capitano in congedo, è aperto alla domenica, nei giorni festivi e nella ricorrenza del 4 novembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è a offerta libera.