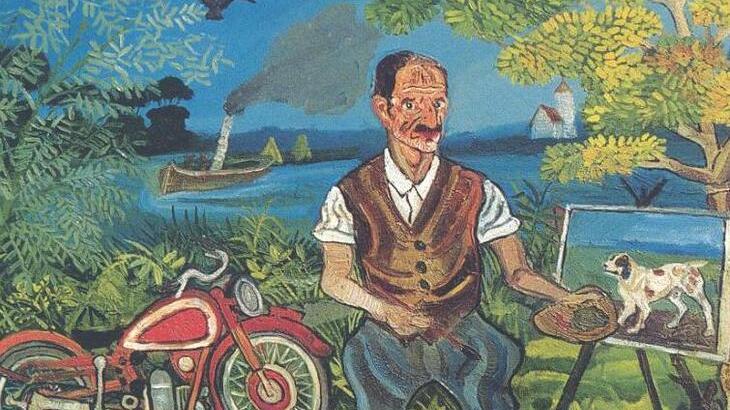

Ligabue in golena: una vita al limite. «Due casotti i suoi rifugi preferiti»

La testimonianza di Orazio Simonazzi: «Viveva e dipingeva a stretto contatto con gli animali»

GUALTIERI Espulso dalla Svizzera ed approdato a Gualtieri il 9 agosto 1919, per Antonio Ligabue – che già disegnava occasionalmente su fogli di carta – si apriva una difficile integrazione nella Bassa reggiana, trovando occupazione come scariolante sugli argini della nuova bonifica Bentivoglio. Ma pian piano cercherà rifugio nelle aree a ridosso del Po, fra pioppi e salici.

Un destino inevitabile per quell’omino pieno di manie ed irascibile, che faticava a comunicare con il suo italiano stentato e gutturale, troppo gracile per quelle enormi fatiche e spesso deriso dai compagni di lavoro. Siamo sul finire degli anni Venti quando per il “tedesco” o in dialetto al mat – come veniva chiamato in paese – l’isolamento nei boschi del Grande Fiume diverrà a lungo il suo vivere quotidiano.

[[atex:gelocal:gazzetta-di-reggio:site:1.41262723:gele.Finegil.Image2014v1:https://www.gazzettadireggio.it/image/contentid/policy:1.41262723:1654773478/image/image.jpg?f=detail_558&h=720&w=1280&$p$f$h$w=d5eb06a]]

Un’esistenza al limite che nel rigidissimo inverno del 1928 viene narrata dall’affermato pittore-scultore Marino Mazzacurati (fondatore della “Scuola romana”) che incontra Ligabue nella golena gualtierese: «Non so perché abbia cominciato a parlare con me – ricordò l’artista – ma fu una conversazione prudente, a molti metri di distanza per aver modo di studiarmi. Io, d’altro canto, non riuscivo a capire da dove spuntasse quell’incredibile personaggio infilato in un pastrano da carabiniere rigonfio di fieno e legato tutt’intorno con delle corde, che attizzava il fuoco sotto un rudimentale fornello di mattoni. In una lingua incomprensibile, che era un misto di tedesco e di dialetto emiliano, mi spiegò che stava preparando la sua cena: un gatto lessato in un bussolotto di conserva. Si preoccupò subito di dirmi che non l’aveva ammazzato lui, che amava molto gli animali e sarebbe morto di famepiuttosto che ucciderne uno».

Un incontro poi sfociato in una frequentazione che farà decollare la vena artistica di Toni, anche se il suo rifugiarsi fra le terre del Po proseguirà ancora per diverso tempo. «Un periodo imprecisato, in cui Ligabue era privo di tutto: lavoro, amore, casa, soldi, amici o conoscenti. Non gli era rimasto – commenta Giuseppe Caleffi, fondatore e direttore della Casa Museo “Antonio Ligabue” di Gualtieri – che la libertà di vivere in golena. Un nomadismo non nuovo per lui, già abbracciato in Svizzera. Nella Bassa diventa l’uomo dei boschi, inascoltato e deriso. Capace però di parlare con i suoi quadri. Gli verrà naturale usare come supporto principale della sua arte gli “amici” animali, che diventano simboli della crudeltà del vivere».

[[atex:gelocal:gazzetta-di-reggio:site:1.41262724:gele.Finegil.Image2014v1:https://www.gazzettadireggio.it/image/contentid/policy:1.41262724:1654773478/image/image.jpg?f=detail_558&h=720&w=1280&$p$f$h$w=d5eb06a]]

Un isolarsi a ridosso del fiume con due ripari sicuri che si alterneranno nel tempo, come racconta il novantenne gualtierese Orazio Simonazzi (un tempo camionista, ma soprattutto persona estroversa che come liutaio, musicista e pittore è stato capace di coltivare le sue passioni) che conobbe l’artista proprio quando si nascondeva all’occhio umano aggirandosi nell’area rivierasca. Scavando nella memoria, due i luoghi (ora scomparsi) che identifica frequentati da Ligabue. Parte da quello battezzato dai gualtieresi come il Casutòn: in legno di pino, inizialmente ad uso per caccia e pesca, con attorno 200 biolche di terra. Ne ricorda l’utilizzo da parte di pastori di Ligonchio, con una capanna nel retro per le trecento pecore e il non poco letame prodotto dagli ovini come merce di scambio: l’affitto pagato alla famiglia Simonazzi cedendo questo concime per le coltivazioni. Più dettagliato il vissuto di Ligabue in un altro casotto ma in muratura (contornato da 10 biolche di terra, di proprietà della famiglia Gasparini) in cui «abitò per circa dieci anni, naturalmente in condominio con tacchini, conigli, galline ed un cane». Metà casotto recintato per gli animali con pali e fil di ferro, l’altra metà per Toni «dove c’era un camino e una stufa a legna con sopra una pentola color carbone, alla parete un grosso chiodo come attaccapanni e in terra, sul pavimento in pietra, un materasso di lino ripieno di cartocci di mais. Ma soprattutto – rimarca Simonazzi – si sentiva un’armonia stonata di odori da togliere l’appetito, specie d’inverno quando dipingeva lì dentro».

In un casotto arriverà ad esporre un quadro raffigurante una donna nuda: diventerà una sorta di attrazione in golena, con barcaioli, contadini e braccianti disposti a pagare (30 centesimi, come scrisse il critico Luigi Bartolini negli anni Quaranta) pur di vederlo. Ligabue era già nella leggenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA